相続人不存在の公告の申し立て期間が経過し、申し立て期間中に相続人の届出がなかった場合、または相続人の届出があっても、訴訟手続き等で相続人の届出をしたものが相続人と認められなかった場合、相続人の不存在が確定する。しかし、相続人の不存在が確定したからといって、直ちに相続財産が国庫に帰属することになるわけではない。

民法958条の2第1項は、家庭裁判所は「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、その他「被相続人と特別の縁故があった者」の請求によって、これらの者に清算後、残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができると規定している。家庭裁判所は相続財産の清算完了後に残余財産がある場合、被相続人と特別の縁故関係にあった者に対し、相続財産を分与することができるとされる。これが「特別縁故者に対する相続財産分与」と呼ばれる制度である。

この制度は、昭和22年の民法施行当時には存在しておらず、昭和37年の民法の一部改正により新たに創設された。

制度趣旨

昭和22年の新民法施行に伴い、家督相続制度が廃止され、相続財産に一本化された結果、相続人の範囲が家督相続よりも限定され、相続人が不存在となり、相続財産が国家に帰属する事例が増えることとなった。また、日本ではあまり遺言書を作成するという習慣がなかったため、相続権のない内縁の配偶者や事実上の養子等は、遺言書がなければ何らの財産的保護を受けられなかった。

もし被相続人が遺言書を作成していたとすれば、自己と特別の縁故関係がある者に相続財産を取得させようと考えると思われる。このような特別の縁故関係があった者に相続財産を取得させることが、被相続人の意思にかなうものであり、ひいては国民感情にも沿うといった趣旨から、特別縁故者に対する相続財産分与の制度が設けられた。

学説

特別縁故者に対する相続財産分与の制度については、以下のような学説がある。

- 内縁の配偶者や事実上の養子等は法定相続人と実質的に同じであり、法定相続制度を補充する趣旨もあるとする説。

- 特別縁故者の範囲を広く解釈し、被相続人との個別具体的な関係性を重視するべきとする説。

借地借家法による保護

特別縁故者に対する相続財産分与の制度とは別に、借地借家法36条1項は、居住用に供する建物の賃借人が相続人なく死亡した場合において、その当時、婚姻または縁組の届け出をしていない者が建物の賃借人と事実上、夫婦または養親子と同様の関係にあり、同居していた場合、その同居者は建物の賃借人の権利義務を承継すると規定し、賃借人と内縁関係や事実上の親子関係にあった者の保護を図っている。

特別縁故者の範囲

特別縁故者に該当する者として、民法958条の2第1項は、以下の3つの類型を挙げている。

- 被相続人と生計を同じくしていた者

- 被相続人の療養看護に努めた者

- その他被相続人と特別の縁故があった者

これらのうち、「被相続人と生計を同じくしていた者」と「被相続人の療養看護に努めた者」は比較的明確であるが、「特別の縁故があった者」に該当するかどうかは、家庭裁判所の個別具体的な判断による。

被相続人と生計を同じくしていた者

具体例として、内縁の配偶者、事実上の配偶者、同性同士の同居パートナー、事実上の養子、生計を同一にする叔父・叔母、親子のように同居していた継子などが挙げられる。

被相続人の療養看護に努めた者

被相続人の療養看護に努めた者とは、献身的に被相続人の世話をした者を指す。被相続人の謝意が推測される事情が必要となる。通常、生計を同じくしていた者は被相続人の療養看護にも努めることが多く、その点が特別縁故者としての要件を満たす判断材料となる。

なお、親族の場合は、親族として負う扶養義務を超える程度に被相続人の療養看護を務めたと評価される必要がある。

特別縁故者と認定された判例

親族に関する事例

- 被相続人の老後の相談相手となり、心臓病を患った被相続人の看護を妻と共に尽くした甥(鹿児島家審昭和38年11月2日)

- 遠距離にもかかわらず、多数回にわたり老人ホームや病院を訪ねて療養看護や財産管理に尽くし、介護費用を相当額負担し、葬儀や供養を行った孫(大阪高決平成20年10月24日)

- 戦争中に満州で被相続人と親しくなり、引き揚げ後も親密な交際を続け、被相続人の母の看護をし、疲労で被相続人が倒れてからは被相続人の求めに応じて同居し、被相続人及びその母親の看護や身の回りの世話をしてきた元看護婦(高松決昭和48年12月18日)

- 被相続人の父親代わりの役目を果たし、不動産の管理に尽力した従兄(東京家審、昭和60年11月19日)

- 50年以上師弟として交流し、近隣に住み、良き相談相手、生活上の助言者として関わり、死亡の際には肉親以上の世話をした元教え子(大阪家庭裁判所審判、昭和38年12月23日)

- 生まれつき足が不自由な被相続人の年忌法要の手配や、立ち退き補償の交渉などを行い、入院の際には預金通帳を預かり、「お墓も見てもらい、財産も任せる」と被相続人から口癖のように言われていたいとこの子(大阪高決平成5年3月15日)

- 被相続人の生前から実家の墓守りを代わりに行い、老人ホームの身元引受人となり、被相続人との間で任意後見契約を締結し自己に包括遺贈する旨のメモ書きを遺されていた被相続人のいとこの妻(鳥取家審平成20年10月20日)

- 被相続人の父が死亡した後自宅に引きこもりがちになり、周囲との円滑な交際が難しくなった被相続人に代り、被相続人宅の害虫駆除作業や、建物の修理交渉など対外的行為を行い、民生委員や近隣との連絡を取り、緊急連絡先として、自身の連絡先を伝え、時々被相続人の安否確認をしていた被相続人のいとこ(東京高決平成26年5月21日)

- 被相続人の叔父が事実上管理していた家屋敷を、被相続人死亡後に夫(叔父の子)とともに被相続人のいとこが事実上の後継者として引き継ぎ、家屋敷に入居した。その後、祭祀を主催し、夫の死後も継続して財産管理を行い、子の世話もしてきた被相続人のいとこの妻が、特別縁故者として認められた(横浜家庭裁判所審判、昭和37年10月29日)。

- 生前に金銭的な世話をした事実がない場合でも、幼少時より身近な親族として絶えず交際し、被相続人の死後には葬儀、納骨、法要などを執り行い、今後も被相続人の供養を怠らない意向であるいとこが、特別縁故者として認められた(大阪高等裁判所決定、昭和45年6月17日)。

- 被相続人と特別援助関係にあった継母の家に、被相続人の死亡後に入居し、継母の死後も財産管理を主催してきた継母の養子が、特別縁故者として認められた(大阪家庭裁判所審判、昭和54年4月10日)。

否定例

- 被相続人の死後、相続財産である土地建物を管理し、妻子の面倒を見てきた被相続人の内縁の夫の息子の妻が、特別縁故者として認められなかった(松山家庭裁判所審判、昭和41年5月30日)。

- 被相続人の死後、自己の出費により被相続人の葬儀を取り行い、墓を建立し、供養に努めるなどしたいとこが、特別縁故者として認められなかった(鹿児島家庭裁判所審判、昭和45年1月20日)。

現在の実務においても死後特別縁故者の認定については概ね否定的な立場が採られていると考えられる。その理由として、学説で指摘される理由のほか、国庫帰属を回避するために、安易に特別縁故者として認めることをせず、具体的かつ現実的な縁故関係の有無や被相続人の意思の推測といった判断基準に従っていることが挙げられる。

また、一周忌費用や永代供養料など、被相続人の死後に発生した法要費用の精算を求める形で特別縁故者としての相続財産分与の申し立てがなされた場合、家庭裁判所が再試法要費用の支払いを許可する行為許可審判を出し、結果として特別縁故者としての相続財産分与の申し立ては取り下げにより終了するという方法が取られることが多い。

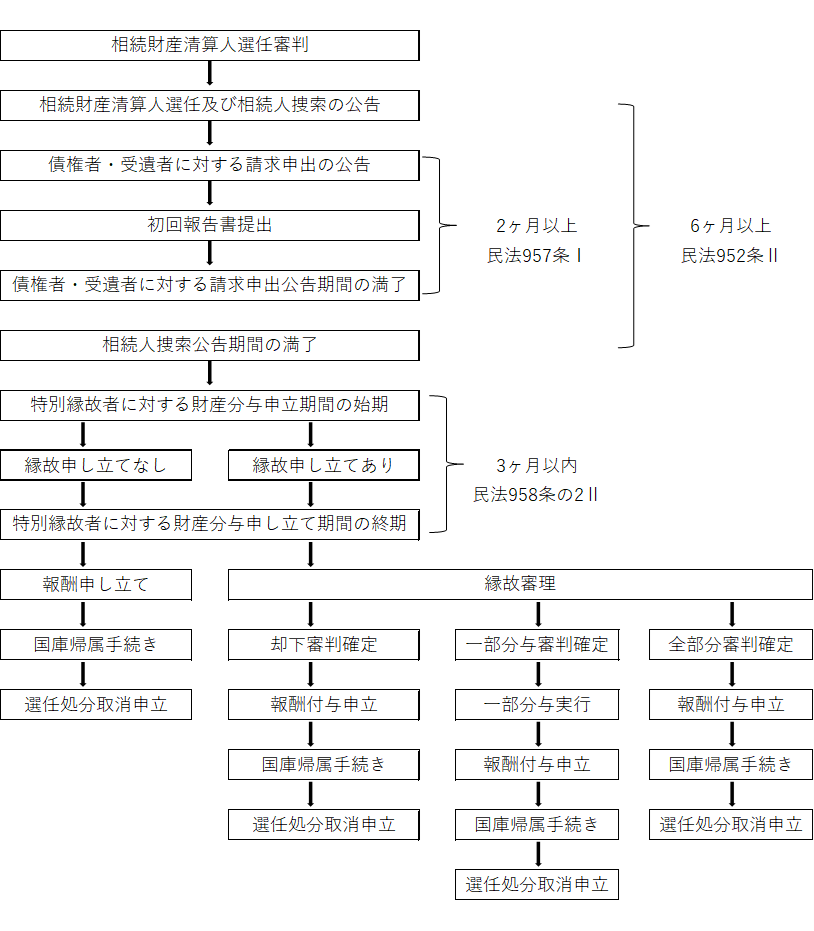

特別縁故者申し立て 手続きの流れ