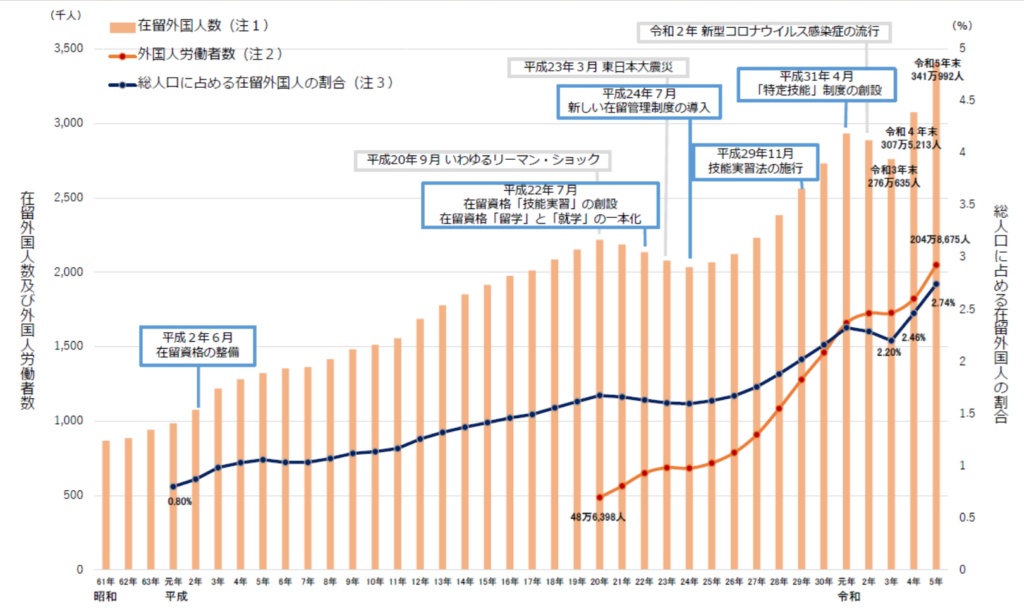

在留外国人数及び外国人労働者数の推移

外国人数及び外国人労働者数の推移について、令和5年末で在留外国人数は341万人。このうち労働者数がおよそ205万人荷も届きそうな状況になっています。

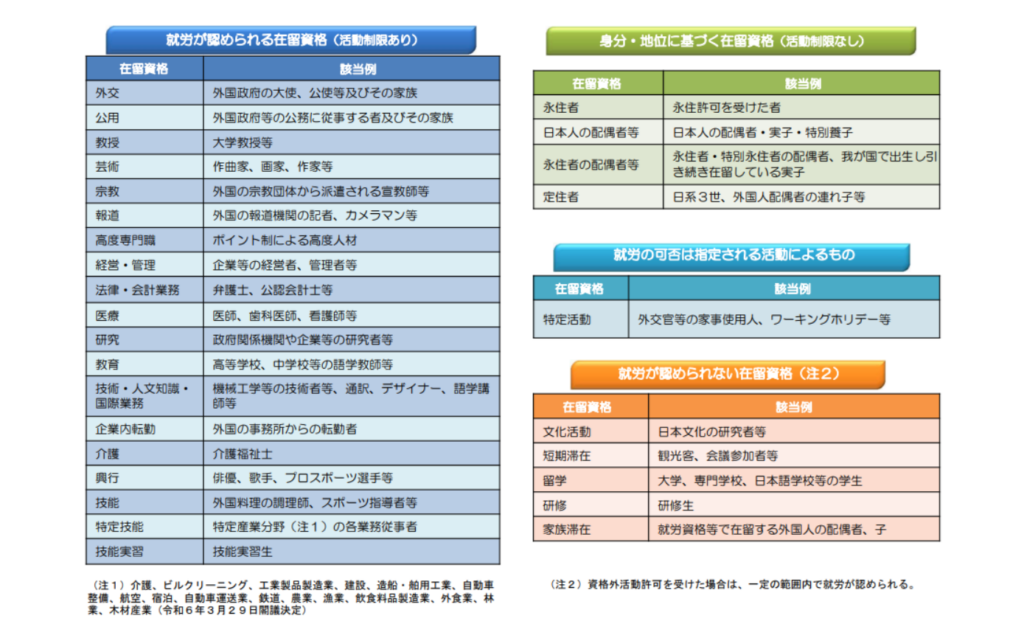

在留資格一覧

左側にあるのは、就労が認められる在留資格です。この中には「特定技能」や「技能実習」も含まれています。注釈部分には、特定技能で受け入れ可能な16の産業分野が記載されています。右側の緑色部分は、身分・地位に基づく在留資格で、「永住者」や「日本人の配偶者等」が含まれます。これらの資格には就労制限がないため、労働者として働くことが可能です。一方、右側のオレンジ色部分は、就労が認められない在留資格です。主なものとして「留学生等」が該当します。ただし、留学生等は資格外活動として、週28時間以内のアルバイトが認められています。

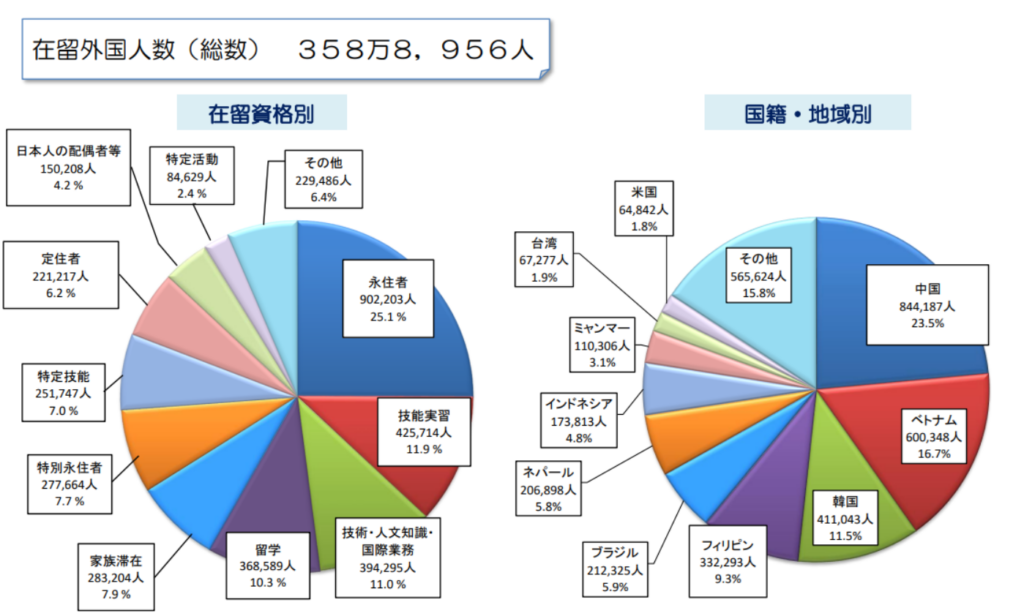

在留外国人の在留資格・国籍・地域別内訳(令和6年6月末)

こちらは在留外国人の在留資格および国籍・地域別の内訳です。令和6年6月末時点の数値では、技能実習生は43万人で全体の12%を占めています。特定技能外国人は約25万人で、全体の約7%です。国籍・地域別では、1位が中国、2位がベトナム、3位が韓国と続いています。

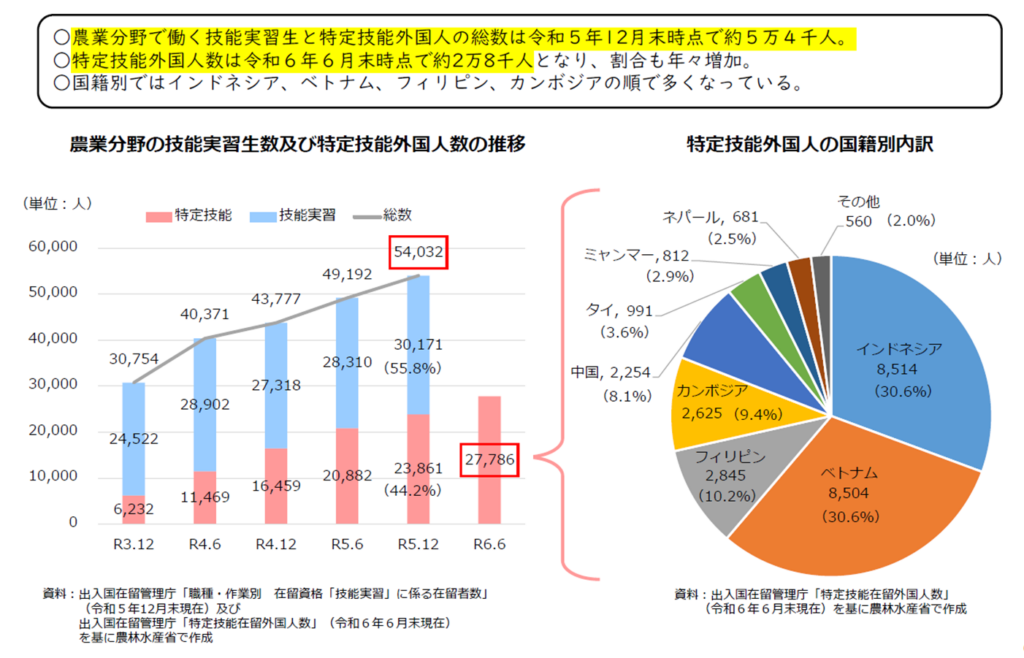

農業分野の外国人受け入れ状況

こちらは農業分野における外国人材の受け入れ状況を示したものです。特定技能については、令和6年6月末の公表データで約2万8千人となっています。技能実習については、令和5年12月の公表データ(直近のもの)で約3万人です。特定技能外国人が大幅に増加している一方、技能実習外国人の増加は鈍化している状況です。また、右側の特定技能外国人の国籍別内訳をご覧いただくと、今回初めてインドネシアが1位となりました。続いて2位がベトナム、3位がフィリピン、4位がカンボジアとなっています。

農業分野の特定技能1号外国人の在留者数(都道府県別)

こちらは農業分野における特定技能外国人の在留者数を都道府県別に示した一覧です。

赤色の部分をご覧いただくと、在留者数が多い順に、1位が茨城県、2位が北海道、3位が長野県となっています。これらの地域は共通して畑作や野菜作が盛んな点が特徴です。

一方、在留者数が少ない順では、富山県、奈良県、鳥取県が続いています。

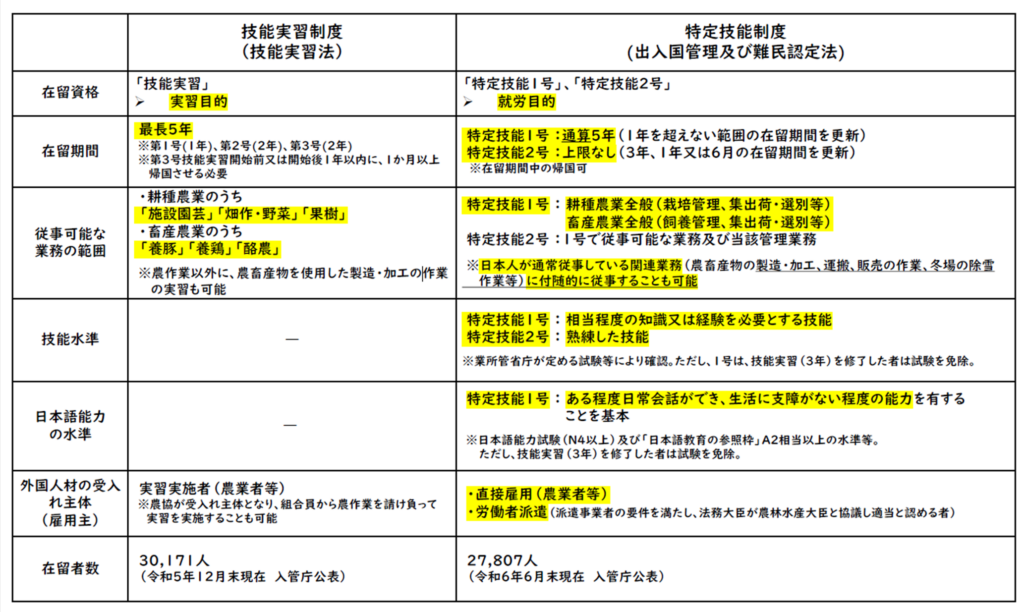

農業分野の外国人材の在留資格制度の比較

次に、農業分野における外国人材の在留資格制度についてご説明いたします。技能実習制度と特定技能制度について、それぞれ比較しながら解説します。

技能実習制度

技能実習制度は、人材育成と技能・技術の海外移転を目的とした制度です。具体的な制度内容は以下のとおりです。

- 在留期間

- 1号:1年

- 2号:2年

- 3号:2年

最長5年となります。

- 従事可能な業務

- 耕種農業:施設園芸、畑作野菜、果樹

- 畜産農業:養豚、養鶏、酪農

※農作業以外にも、農畜産物の加工作業にも対応可能です。

- 雇用形態

農家は「実習実施者」として技能実習生を受け入れます。

特定技能制度

特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野での就労を目的とした制度です。

- 在留期間

- 特定技能1号:通算5年

- 特定技能2号:在留資格を更新し続けた場合、上限なし

- 従事可能な業務

- 耕種農業全般:栽培管理、集出荷、選別

- 畜産農業全般:飼養管理、出荷、選別

- 関連業務:農畜産物の加工販売など付随的な業務も可能

特定技能2号では、従業員の指導や生産工程の管理など、マネジメント業務も行うことが一般的です。

- 受け入れ条件

特定技能外国人となるためには、技能試験および日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。 - 雇用形態

「受け入れ機関」と呼ばれる企業や団体が雇用します。働き方は以下の2種類があります。- 直接雇用

- 派遣労働(農業と漁業のみ認められる)

- 派遣労働では、派遣事業者が外国人を雇用し、全国各地の農業者を派遣先として、そこで外国人が働くのが一般的です。

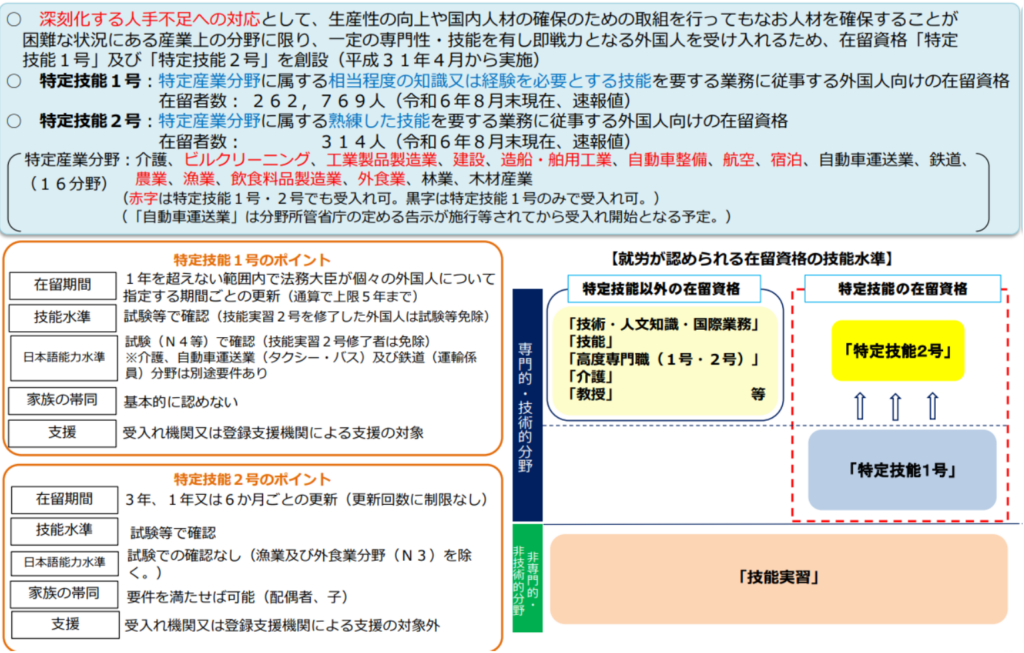

在留資格について

こちらは特定技能の在留資格に関する解説資料です。

特定産業分野は16分野に分類されており、農林水産省では以下の6分野を所管しています。

- 農業

- 漁業

- 食料品製造業

- 外食業

- 林業

- 木材産業

特定技能2号の主なポイントは、以下の点が挙げられます。

- 在留資格の更新回数に制限がないこと

- 要件を満たせば家族の帯同が可能であること

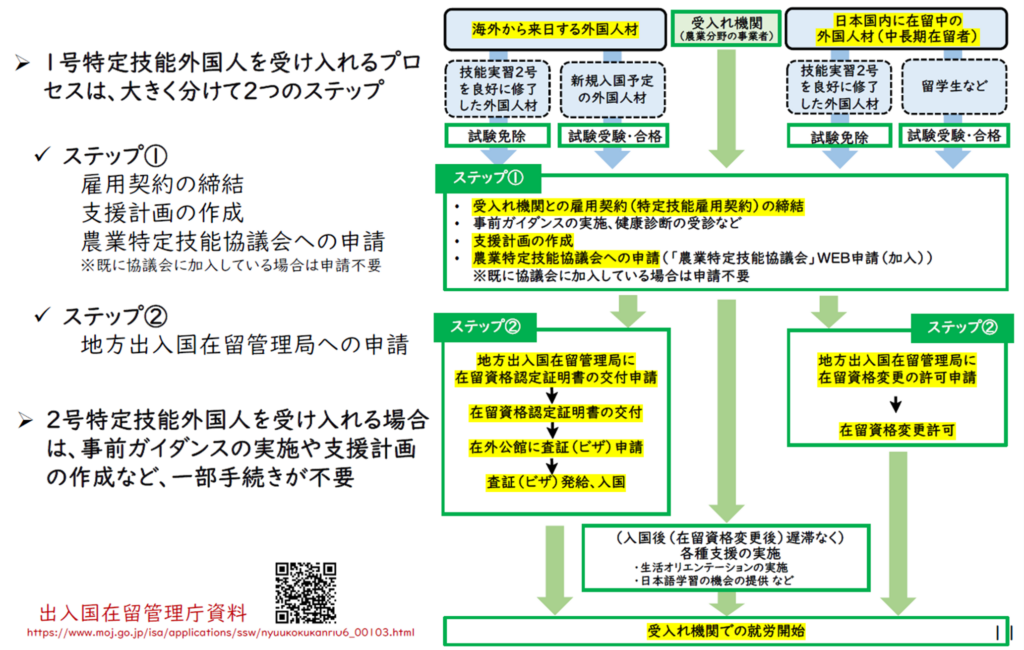

特定技能外国人受入れまでのプロセス

こちらは特定技能外国人の受け入れまでのプロセスを示した資料です。

右側のフロー図をご覧いただくと、特定技能外国人が就労を開始するまでの流れが示されています。主なパターンとして、海外から来日する場合と、すでに国内に在住している場合が考えられます。

必要な試験に合格するか、技能実習を良好に修了した場合は、試験が免除されます。

ステップ1:雇用契約の締結と準備手続き

- 受け入れ機関との雇用契約の締結

- 支援計画の作成

- 特定技能協議会への申請

ステップ2:在留資格申請とビザ発給

- 地方出入国在留管理局への在留資格申請

- 海外から来日する場合は、在外日本大使館でのビザ発給

- 入国後、受け入れ機関での就労開始

詳しい内容については、入管庁の資料をご覧いただければ幸いです。

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた成否の対応について

1総論

○現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、人手不足分野における人材確保及び人材育成を目的とする育成就労制度を創設。

○企業単独型技能実習のうち、育成就労制度とは趣旨・目的を異にするものの引き続き実施する意義のあるものは、別の枠組みで受入れを検討。

○特定技能制度については、適正化を図った上で存続。

2外国人の人材確保

(1)受入れ対象分野

○「特定産業分野」に限定して設定。

○技能実習2号対象職種のうち、特定産業分野があるものは原則受入れ対象分野として認める方向で検討。技能実習が行われている職種のうち、対応する特定産業分野がないものは、現行制度が当該職種に係る分野において果たしてきた人材確保の機能の実態を確認した上で、特定産業分野への追加を検討。

(2)受入れ見込数

○対象分野ごとに受入れ見込数を設定し、受入れ上限数として運用。

(3)設定の在り方

○有識者・労使団体等で構成する新たな会議体の意見を踏まえて政府が判断。

(4)地域の特性等を踏まえた人材確保

○自治体が地域協議会に積極的に参画し、受入れ環境整備等に取り組む。

○季節性のある分野で、業務の実情に応じた受入れ形態等を検討。

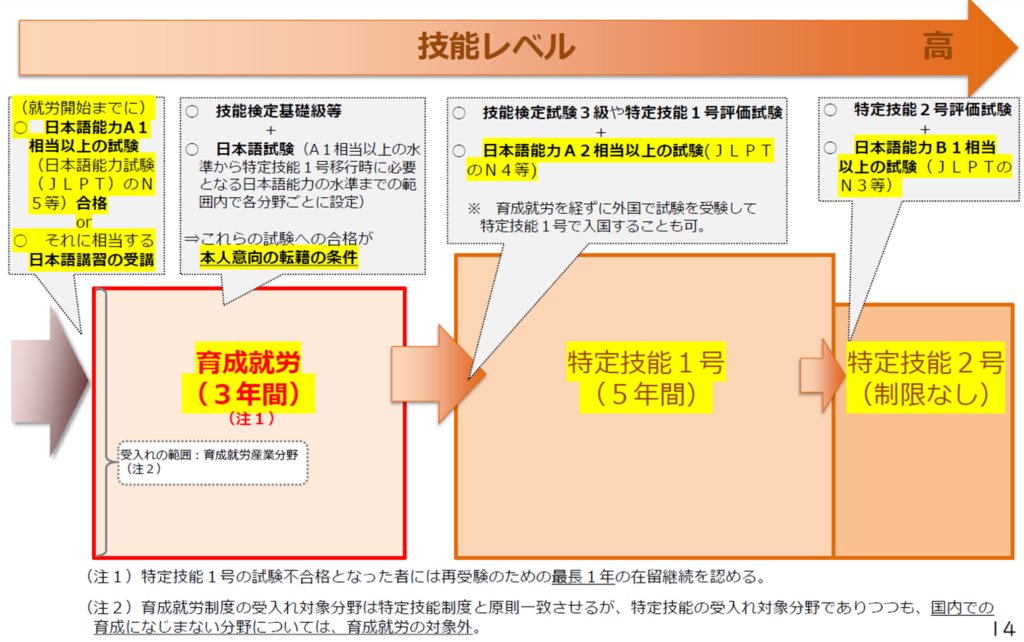

3外国人の人材育成

(1)人材育成の在り方

○基本的に3年間の就労を通じた育成期間において特定技能1号の技能水準の人材を育成。業務区分の中で主たる技能を定め、計画的に育成・評価。

(2)人材育成の評価方法

○以下の試験合格等を要件とする。

①就労開始前日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講

※受入れ機関は1年経過時までに同試験(ただし、既に合格している場合を除く。)及び技能検定試験基礎級等を受験させる。

※日本語能力に関しては現行の取扱いを踏まえ各分野でより高い水準を設定可。以下同じ。

②特定技能1号移行時技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格日本語能力A2相当以上の試験(N4等)合格

※試験等に不合格となった者について、最長1年の在留継続を認める。

③特定技能2号移行時特定技能2号評価試験等合格/日本語能力B1相当以上の試験(N3等)合格

(3)日本語能力の向上方策

○日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律の仕組みを活用するとともに、受入れ機関が支援に積極的に取り組むためのインセンティブを設ける。

○A1相当からA2相当までの範囲内で設定される水準の試験を含む新たな試験の導入や受験機会の確保の方策を検討するとともに、日本語教材の開発等、母国における受験準備のための日本語学習支援の実施等を進める。

4外国人の人権保護・労働者としての権利性の向上

(1)「やむを得ない事情がある場合」の転籍

○「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに手続を柔軟化。現行制度下においても速やかに運用改善を図る。

(2)本人の意向による転籍

○(1)の場合以外は、3年間一つの受入れ機関での就労が効果的であり望ましいものの、以下を満たす場合に同一業務区分内に限り本人意向による転籍を認める。

ア同一の機関において就労した期間が一定の期間(注1)を超えている

イ技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格(注2)

ウ転籍先が、適切であると認められる一定の要件を満たす

(注1)当分の間、各分野の業務内容等を踏まえ、分野ごとに1年~2年の範囲内で設定。人材育成の観点を踏まえた上で1年とすることを目指しつつも、1年を超える期間を設定する場合、1年経過後は、昇給その他待遇の向上等を図るための仕組みを検討。

(注2)各分野で、日本語能力A1相当の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内で設定。

○転籍前の受入れ機関が支出した初期費用等について、転籍前の受入れ機関が正当な補塡を受けられるようにするための仕組みを検討。

○転籍の仲介状況等に係る情報を把握。不法就労助長罪の法定刑を引き上げ適切な取締りを行う。当分の間、民間の職業紹介事業者の関与は認めない。

5関係機関の在り方

(1)監理支援機関・登録支援機関

○監理団体(監理支援機関)について、受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限、外部監査人の設置の義務化等により独立性・中立性を担保。

○特定技能外国人の支援業務の委託先を登録支援機関に限定。

(2)受入れ機関

○受入れ機関の要件を適正化。適正な受入れに必要な方策を講ずる。

(3)送出機関

○二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関排除に向けた取組を強化するとともに、原則として、MOC作成国からのみ受入れ。

○手数料等の情報の透明性を高めるとともに、手数料等を受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入し、外国人の負担軽減を図る。

(4)外国人育成就労機構

○外国人技能実習機構を外国人育成就労機構に改組、特定技能外国人への相談援助業務も行わせるとともに、監督指導機能や支援・保護機能を強化。

6その他

○制度所管省庁は、制度全体の適正な運用の上で中心的な役割を果たす。

○業所管省庁は、必要な受入れ環境整備等に資する取組を行う。

○人権侵害行為に対しては現行制度下でも迅速に対処。

○移行期間を確保し丁寧な事前広報を行い、必要な経過措置を設ける。

○新制度の施行後も制度の運用状況について不断の検証と必要な見直しを行う。

○永住許可制度を適正化。

育成就労制度の概要

令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。

それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます。(育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 育成就労制度の目的 | 「育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)」(※)において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること。 (※)特定産業分野(特定技能制度の受入れ分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの |

| 基本方針・分野別運用方針 | 育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定する(策定に当たっては、有識者や労使団体の会議体から意見を聴取)。 分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用する。 |

| 育成就労計画の認定制度 | 育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする(育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける)。 |

| 監理支援機関の許可制度 | (育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや)育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とする(許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。) |

| 適正な送出しや受入環境整備の取組 | ・送出国と二国間取決め(MOC)の作成や送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など、送出しの適正性を確保する。 ・育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る。 ・地域協議会を組織することなどにより、地域の受入環境整備を促進する。 |

育成就労制度及び特定技能制度のイメージ

左から右に向かって技能レベルが高くなっていく流れを想定しています。この制度においては、育成就労では最長3年間、特定技能1号では最長5年間、特定技能2号では在留期間の制限がない仕組みとなっています。これらが接続することで、長期的な人材確保が可能になると考えられます。

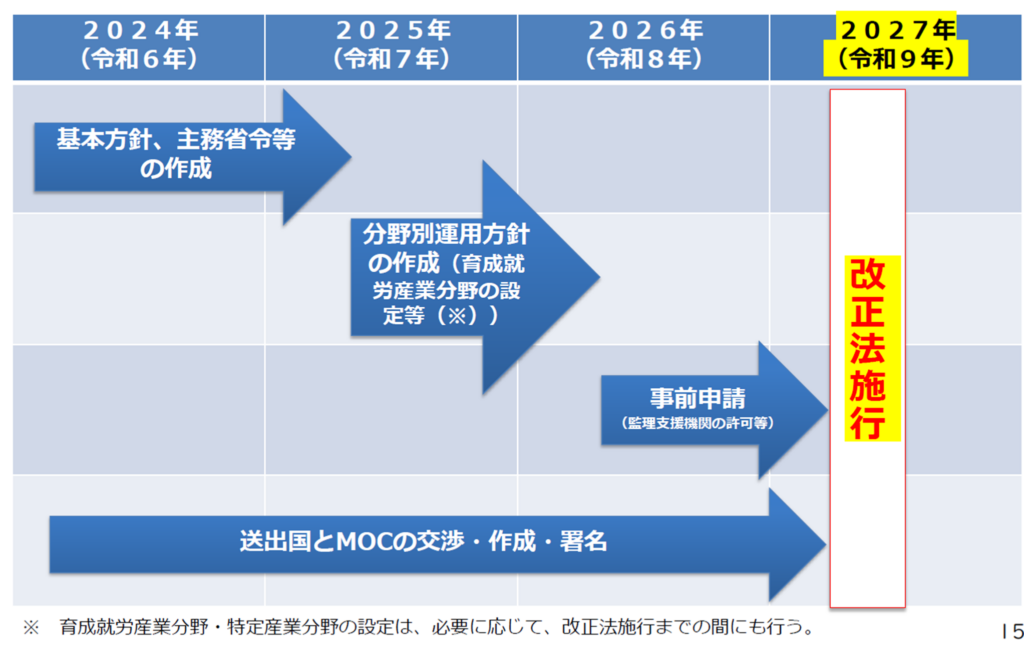

施行までのスケジュール(予定)

施行に向けて、今後、基本方針や主務省令、分野別運用方針の作成が進められる予定です。そして、令和9年度に改正法が施行される見通しとなっています。

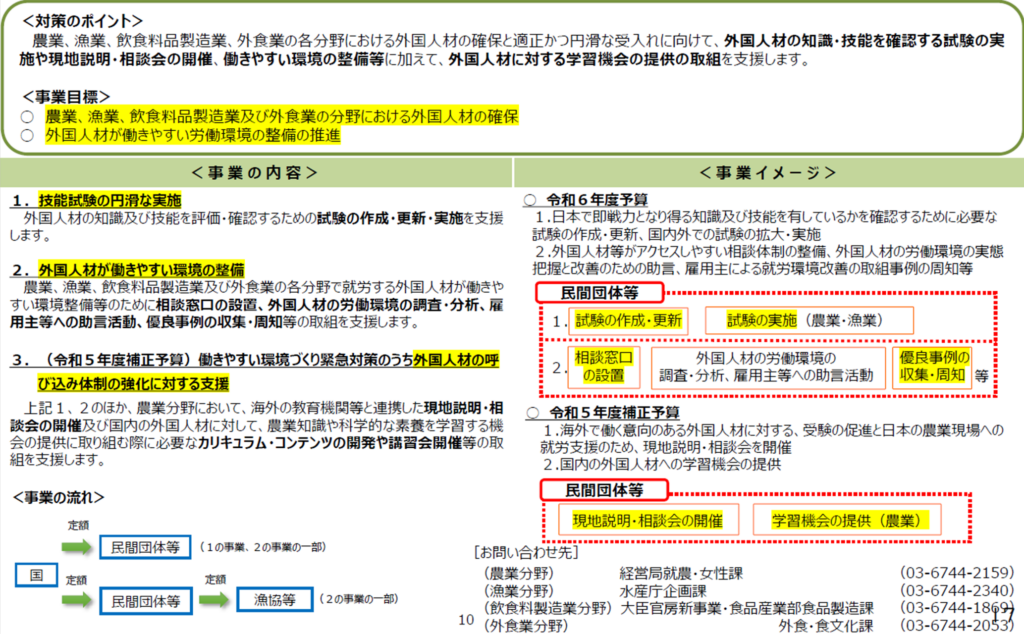

外国人材受け入れ総合支援事業

雇用就農緊急対策

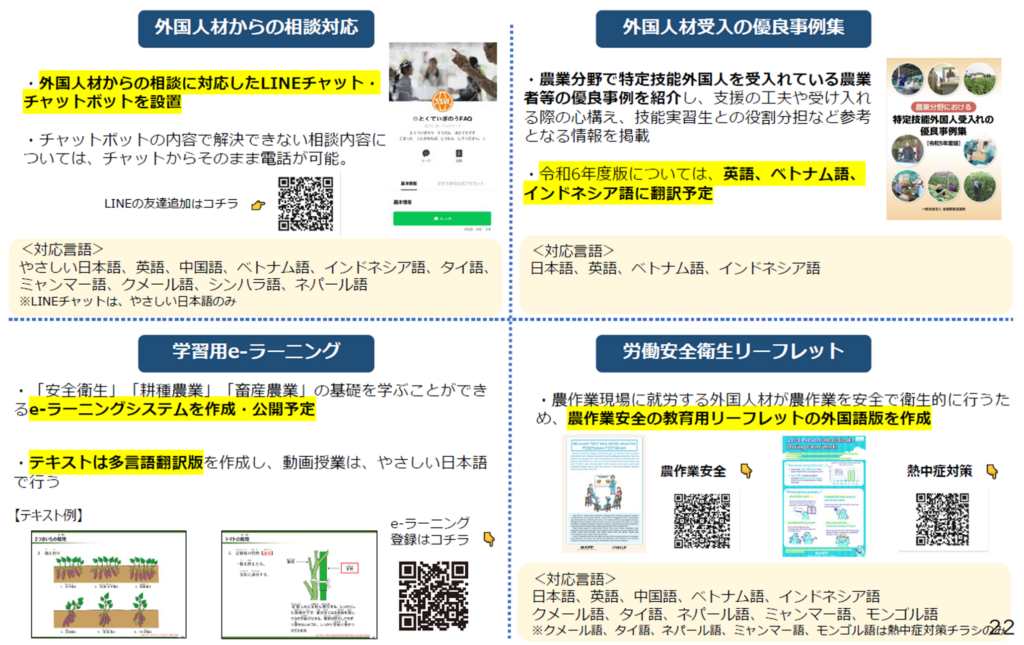

農業分野において外国人材向けのユーザビリティを向上

Q&Aよくあるご質問

Q1.初めて特定技能外国人を受け入れる際、どのような手続きが必要でしょうか?

○次の業務を行う農業事業者等が特定技能外国人を受け入れ可能です。

①耕種農業(栽培管理、集出荷・選別※栽培管理は必須業務)

②畜産農業(飼養管理、集出荷・選別※飼養管理は必須業務)

○労働者を6月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験が必要です。

○農林水産省が設置する「農業特定技能協議会」への加入が必要です。

○なお、外国人材は、技能試験と日本語試験(N4相当)への合格が必要です。

Q2.農業特定技能協議会には、どのタイミングで加入すればよいですか?

○初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、事前に協議会の加入が必要です。既に加入されている場合は、再度加入する必要はありません。

Q3.協議会への加入手続きについて教えてください?

○農業特定技能協議会への加入については、下記の入力フォームから申請ください。

https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/keiei/fukyu/kanyuu.html

○申請から1~2週間程度で、担当者のメールアドレスに対して、「加入通知書」が送付されます。2回目以降の受け入れの際も必要となるため、大切に保管ください。

Q4.派遣形態で受け入れるための要件は何ですか?

○労働派遣事業者は、次の①~④の要件のいずれかに該当し、かつ、出入国在留管理庁と農林水産省の協議の上適当と認められることが必要となります。

①農業又は農業に関連する業務を行っている者(以下「農業関係者」という。)であること

②地方公共団体又は農業関係者が資本金の過半数を出資していること

③地方公共団体の職員又は農業関係者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は農業関係者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること

④国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する「特定機関」であること

Q5.技能試験はどこで受験できますか?

○1号農業技能試験は、海外12カ国(フィリピン、カンボジア、インドネシア、ネパール、モンゴル、ミャンマー、タイ、ベトナム、スリランカ、インド、ウズベキスタン、バングラデシュ)で月1回以上開催しており、国内では47都道府県で月1回以上開催されています。

○2号農業技能試験は、国内で2月に1回程度の頻度で開催されています。

Q6.技能試験の日程はどこから確認できますか?

○1号農業技能試験については、「農業技能測定試験」のサイトの「1号

農業技能測定試験はこちら」から「国別試験情報」でご確認ください。

https://asat-nca.jp/asat1/exam

○2号農業技能試験については、「農業技能測定試験」のサイトの「2号農業技能測定試験はこちら」から「予約受付サイト」でご確認ください。https://asat-nca.jp/asat2

〇なお、再度受験する場合は、前回の試験日の翌日より起算して45日間は同じ試験を受けることができません。

Q7.試験結果はいつわかりますか?

○試験終了時の画面に試験結果が表示されます。

○結果通知書は試験終了から5営業日以内に、予約サイトで確認できます。

Q8.特定技能外国人は、選果業務に従事することはできますか?

○特定技能外国人は、主たる業務として「栽培管理(飼養管理)、農産物(畜産物)の集出荷・選別等」に従事することができます。そのため、選果業務に従事していただくことは可能です。

○ただし、栽培管理業務が必須なため、選果業務のみに従事することはできません。

Q9.特定技能外国人材に冬場の除雪作業等にも従事することは可能でしょうか?

○農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売作業、冬場の除雪作業等)であれば付随的に行うことが可能です。

○この場合にも「栽培管理(飼養管理)、農産物(畜産物)の集出荷・選別等」を主たる業務とする必要があり、栽培管理(飼養管理)は必須となります。

Q10.特定技能外国人を雇用する際の労務管理上の注意点は何ですか?

○在留資格認定証明書交付申請時に作成することとなる参考様式1-6を踏まえると、下記の事項をあらかじめ明らかにしておくことが必要と考えられます。

①雇用計画期間、②就業の場所、③従事すべき業務内容、④労働時間等、⑤休日、⑥休暇、⑦休憩、⑧賃金、⑨退職に関する事項、⑩その他