想定事案

【家族構成】

- 父:死亡

- 母:死亡

- 長男:死亡

- 長女(75歳):配偶者あり、子2人

- 次男(71歳):配偶者あり、子2人

- 三男(67歳):配偶者のみ

- 四男(64歳):配偶者あり、子2人

- 五男:死亡

- 次女:死亡 配偶者あり、子1人

- 本人(六男・58歳)

【資産状況】

- 不動産①:自宅マンション(区分建物500万円、敷地権500万円)

→ 時価:4,000万円 - 不動産②:賃貸用マンション(区分建物300万円、敷地権300万円)

→ 時価:1,200万円 - 預貯金:約3,000万円

資産合計:4,600万円

【本人の現在の状況と悩み】

本人は50歳の時に脳梗塞を発症し、現在は手足が自由に動かず、会話も困難な状況となっている。会社を退職後、自宅で生活してきたが、1人での生活が困難となり、最近介護施設に入所した。意識はしっかりしているものの、言語障害のため意思疎通が難しくなってきている。

近隣に住む四男が、施設訪問や生活費の管理、各種手続きを代わりに行ってくれており、本人も信頼を寄せている。一方、他の兄弟姉妹は遠方に住んでおり、「何もいらないので介護はできない」と言われている状況。次女の息子とは約5年間音信不通。本人としては、介護を担ってくれている四男に感謝している一方で、四男の子にまで負担をかけることには気が引けている。

現在の主な悩みは以下の通り:

- 財産の管理を今後も継続できる体制を整えたい。

- 財産は可能であれば兄弟姉妹などの親族に均等に分けたいが、実際には希望していない親族も多い。

- 自宅や賃貸物件の管理が本人自身ではできず、今後の不動産の処分方法も含めて方針を決めておきたい。

■提案内容

【提案1】家族信託の活用

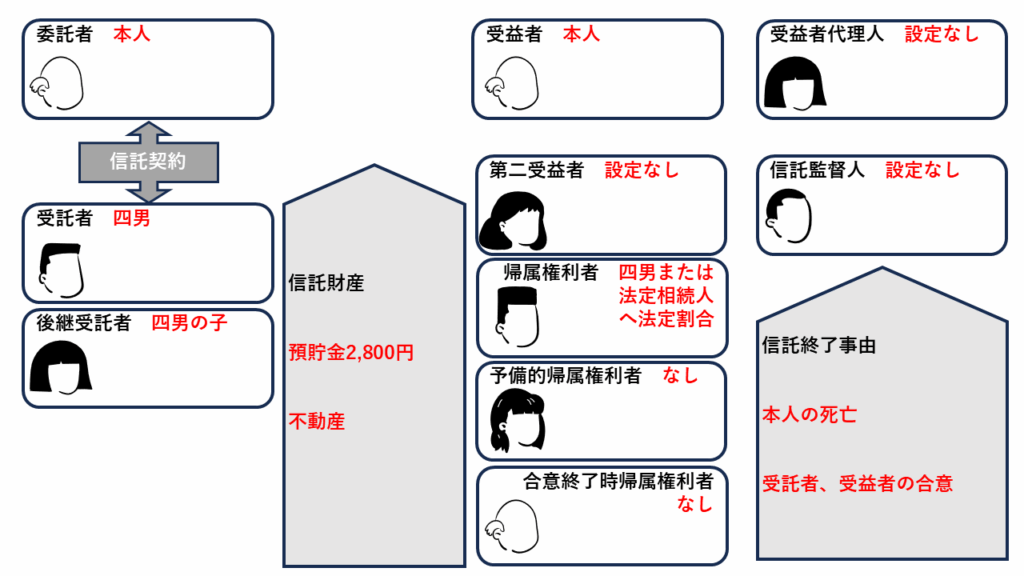

本人の体調に変化が生じたとしても、財産管理を継続して実行できるようにするため、四男を受託者とする家族信託契約を提案します。

- 信託契約により、本人の不動産および一部預貯金を四男名義に変更(信託口口座で管理)することで、本人の健康状態に関わらず、財産の管理・運用が可能となります。

- 四男が高齢である点を考慮し、四男の息子を後継受託者として指定します。将来、四男が受託者としての業務を継続できなくなった場合に備えた体制です。

- 四男の息子に対しても受託者としての責任と説明義務が発生することを説明し、同意を得る必要があります。

- 信託財産としては、以下を想定します:

- 不動産(自宅、賃貸マンション)

- 預貯金のうち 2,800万円 を信託財産とし、残り 200万円 は本人が自由に使える通常の預金として保持します。

- 賃貸用マンションからの賃料は定期的に本人口座へ振り込みます。

- 帰属権利者(信託終了後の財産の承継先)は、「四男」もしくは「法定相続人による法定相続割合」とします。

- 信託契約の中で、不動産については必要に応じて受託者が売却し、その代金を現金で分配できる内容とします。これにより、煩雑な不動産の共有などを避けることができます。

【提案2】任意後見制度の活用

将来、本人が意思能力を喪失する事態に備え、任意後見契約の締結を提案します。

- 任意後見契約とは、本人が判断能力のあるうちに、将来後見人となるべき者を契約であらかじめ定めておく制度です。

- 契約後、本人の判断能力が低下し家庭裁判所が必要と認めた場合に、契約に基づいて任意後見が開始されます。

- 家族信託と併用する場合には、信託していない残余財産の管理や医療・介護施設との契約代行などを任意後見人が行うことができます。

- まずは「見守り契約」として日常的な支援から開始し、必要に応じて任意後見契約を発動させます。

- 任意後見契約を結んでおくことで、将来的に判断能力が喪失した場合に、第三者の後見人が選任されるリスクを回避できます。

【提案3】公正証書遺言の作成

将来、本人が亡くなった場合において、信託していない財産については法定相続人による遺産分割協議が必要となります。

- 本人の意思を確実に実現するために、公正証書による遺言書の作成を提案します。

- 公正証書遺言にすることで、家庭裁判所の検認手続きが不要になり、スムーズに相続手続きを行うことができます。

- また、遺言書に遺言執行者を指定しておくことで、相続人全員の実印や印鑑証明が不要となり、手続きの負担が大幅に軽減されます。

- 遺言書の内容は、本人の意向(例えば「四男を優先する」「兄弟姉妹に均等に」など)に従って調整することが可能です。

■まとめ

本人の財産管理と承継に関しては、次のような多段的な備えが現実的かつ有効です:

- 家族信託で不動産と一部預貯金を管理し、四男を中心に資産の保全と活用を行う。

- 任意後見契約を締結し、判断能力の喪失時に備える。

- 公正証書遺言を作成し、信託外財産についても本人の意思通り承継できるようにする。

これらを組み合わせることで、本人の意思が尊重されると同時に、実務的な手続きが円滑に進められる体制を構築できます。

✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。

電話 090-4745-8762

メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/

ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC