(第12条・第15条・第29条・第30条を実務で読む)|亀田行政書士事務所

1. まずはニュースの事実関係(2025/9/3 時点)

- 国土交通省 物流・自動車局安全政策課は2025年9月3日、日本郵便に対し、軽貨物自動車の「自動車等の使用停止処分」を行う手続として、弁明の機会を付与する通知を行った(日本郵便も同日「受領」を公表)。朝日新聞郵便局 | 日本郵便株式会社

- 背景:日本郵便の一部郵便局で点呼の実施や記録に不備が判明。監査対象は全国に広がり、6/25には一般貨物自動車運送事業の許可取消処分(トラック等約2,500台)も発生している。軽貨物(約32,000台)は届出制で、今回の対象はそのうちの「軽四輪」。ロジトゥデイ

- 「使用停止処分」量定は、国交省の別表(違反行為と基準日車数)」により、たとえば点呼の実施違反・記録の改ざん等が該当しうる。停止台数の上限は所属車両の5割(処分日車数と保有台数で算定)。国土交通省+1

※「処分日車数」= 停止日数 × 対象台数 の単位。政策上の具体値は国交省基準(個別分野の処分基準)で定められており、行手法の条文が直接数値を置いているわけではありません。国土交通省+1

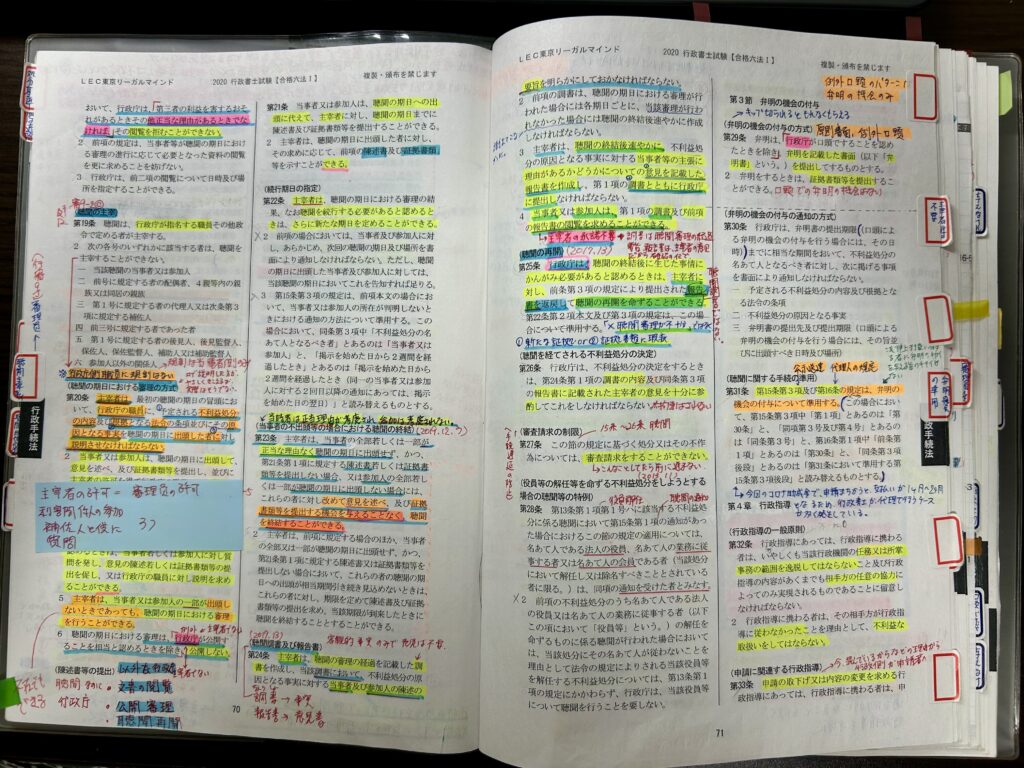

2. 今回の事案に結び付く「行手法」条文(全文)

(処分の基準)行政手続法第十二条

第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

ここがポイント

- ①「定め、公に」=努力義務(1項)

- ②「できる限り具体的」=義務(2項)

- ただし具体的な数値は各所管庁の処分基準(通達・別表)で置かれる(=本件「日車数」など)。条文自体が数値を規定しているわけではない点に注意。

(聴聞の通知の方式)行政手続法第十五条

第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 聴聞の期日及び場所

四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 所在不明の場合は、掲示による通知が可能。掲示開始日から2週間経過で到達みなし。

ここがポイント

- 許可取消など重い処分で用いられる正式手続。対面・反証・証拠提出の機会を広く保障。

(弁明の機会の付与の方式)行政手続法第二十九条

第二十九条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(書面)の提出によって行う。

2 弁明の際は証拠書類等を提出できる。

(弁明の機会の付与の通知の方式)行政手続法第三十条

第三十条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭のときは日時)までに相当な期間をおいて、名あて人となるべき者に対し、次の事項を書面で通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 提出先・提出期限(口頭の場合は出頭日時・場所)

ここがポイント

- 比較的軽い処分(本件の使用停止処分など)で選択されやすい簡易な聴聞前置手続。

- 原則書面主義。期限徒過→迅速な処分決定に移行し得る。

3. 「聴聞」と「弁明」の違い(誤肢対策)

| 観点 | 聴聞(15条) | 弁明(29・30条) |

|---|---|---|

| 重さ | 重い処分で原則 | 軽い処分で選択されやすい |

| 手続の形 | 対面中心・証拠提出・閲覧 | 書面中心(原則) |

| 通知記載 | ①処分内容と法令 ②原因事実 ③期日・場所 ④所掌組織 | ①処分内容と法令 ②原因事実 ③提出先・期限(または出頭日時) |

よくあるすり替え

- 「弁明=口頭が原則」→誤り(書面が原則)

- 通知記載事項の混同(期日・場所は聴聞、提出先・期限は弁明)

- 「結果の見通し」問い合わせ可→誤り(9条は審査の進行状況・処分時期の見通し)

4. 処分の量定(実務での“具体化”はここを見る)

- 国交省は、貨物自動車運送事業分野で「違反行為と基準日車数(別表)」を公表。点呼の実施違反・記録の改ざん等に対して日車数を割り当て、停止台数は「所属車両の5割上限」「日車数×台数=処分日車数」の考え方で決まります。国土交通省+1

- これは行政手続法12条の“趣旨”に沿って、所管庁が個別分野で具体化した処分基準であり、法(行手法)そのものが数値を置いているわけではない点に注意。国土交通省

5. 出題予想(重要)

- この事案は、出題される可能性が非常に高いと見ています。

- 記述問題でも問われる展開が十分にあり得ます。

- 過去の類題:令和2年問11、令和4年問12で正誤問題として出題履歴あり(通知事項の取り違え・書面/口頭の原則・努力義務/義務の区別などが典型)。

想定される設問パターン

- 「国交省が日本郵便に弁明の機会を付与」—手続の根拠条文(29・30条)と通知記載事項を記述。

- 「使用停止処分の量定」—行政手続法12条を記述問題で出題

- 「聴聞と弁明の相違」—適用場面・手続の重み・通知項目の比較を記述。

6. 学習のポイント(今日からできる)

- 条文は声に出して:「12条」「15条」「29条」「30条」を毎朝1回、通知記載事項は箇条書きで暗唱。

- 誤肢対策カード:

- 「弁明=書面」「聴聞=期日・場所」

- 「12条1項=努力義務」「12条2項=義務」

- 最新事例で定着:ニュース本文を1段落で要約→どの条文に当てはめる?(演習化)

7. 実務メモ(合格後を見据えて)

今後、運送業分野は制度改正・監査強化が続く見通しで、行政手続(弁明・聴聞・処分基準)への実務対応が重要テーマです。亀田行政書士事務所は運送業関連の許認可・監査対応も力を入れております。実務相談・学習相談、お気軽にご連絡ください。

参考(報道・基準の一次情報)

- 日本郵便「一部報道等について(弁明手続通知の受領)」2025/9/3 公表。郵便局 | 日本郵便株式会社

- 朝日新聞「不適切点呼で軽貨物車も処分へ」2025/9/3。朝日新聞

- 国交省「行政処分の基準(自動車総合安全情報)」/「違反行為と日車数(別表)」最新版。国土交通省+1

- 国交省「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(処分車両数は所属車両の5割超不可 等)。国土交通省

※本記事は、報道発表と国交省資料に基づく学習用整理です。手続の選択・量定は個別事案で異なります。実務判断は最新の官報・通達・個別通知をご確認ください。

- 東京都北区 亀田行政書士事務所

- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。

- 電話 090-4745-8762

- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/

- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC