建設業界に大きな影響を与える改正建設業法が、2024年12月に施行されました。

今回の改正では、「契約変更の方法」を契約書に明記することが義務化され、いわゆる“契約変更条項”の記載が必須となっています。

しかし、国土交通省が公表した運用実態調査(建設工業新聞2025年10月16日報道)によると、改正法施行前後で実際に契約変更条項を設けている建設会社は全体の約6割にとどまるとのこと。

つまり、まだ4割近くの契約書に「変更に関する定め」がないという結果です。

■ 契約変更条項とは?

改正建設業法では、資材価格の高騰や労務費上昇、天候などによる工期変更や価格転嫁を円滑に行うため、契約書に以下のような記載を義務付けています。

- 変更が必要になった場合の協議方法や手続き

- 契約金額や工期の変更の定め方

- 双方が誠実に協議することの努力義務

このように、従来「口約束で調整していた部分」を契約書で明文化することが法律上のルールとなりました。

今後は「契約変更を認めない」「変更条項がない」契約書は、原則として不適正とされます。

■ なぜ義務化されたのか

背景には、ここ数年続く物価高騰や人件費上昇による現場のひっ迫があります。

下請業者が「原価が上がっても契約金額を変えられない」状況を防ぐため、元請・下請間で公正な契約変更ができる仕組みを整える狙いです。

また、改正法では「恐れ情報(リスク情報)」の通知制度も導入され、受注者(施工側)は契約前に想定されるリスクを伝え、発注者はその情報をもとに誠実に協議する努力義務を負います。

これにより、契約段階からリスクを共有する仕組みが整えられました。

■ 中小建設業者が取るべき対応

実態調査によると、特に中小建設業者では改正内容の認知度が低く(約6割)、対応が遅れている傾向にあります。

しかし、今後の契約書では「契約変更条項の未記載」は重大なリスクとなります。

行政書士として、以下の対応をおすすめします:

- 既存の契約書ひな形を見直す

→ 「契約変更の方法」「協議の手続き」「協議の期限」などを条項として明記する。 - 受発注双方で契約書チェックを実施

→ 元請・下請ともに「変更に関する定め」が入っているか確認。 - 価格転嫁の交渉記録を残す

→ 書面・メールなどで協議経過を記録し、後日のトラブルを防止。 - リスク(恐れ情報)の共有を習慣化

→ 天候・材料費・人件費など、変動要因を契約前に伝える仕組みづくりを。

■ 行政書士による契約書チェックの重要性

契約書の内容は、単なる形式的な「書面」ではなく、リスク分担を明確にする法的な約束です。

特に建設業法改正後は、

「契約変更条項がない」=「違法リスクを抱えた契約」

となる可能性があります。

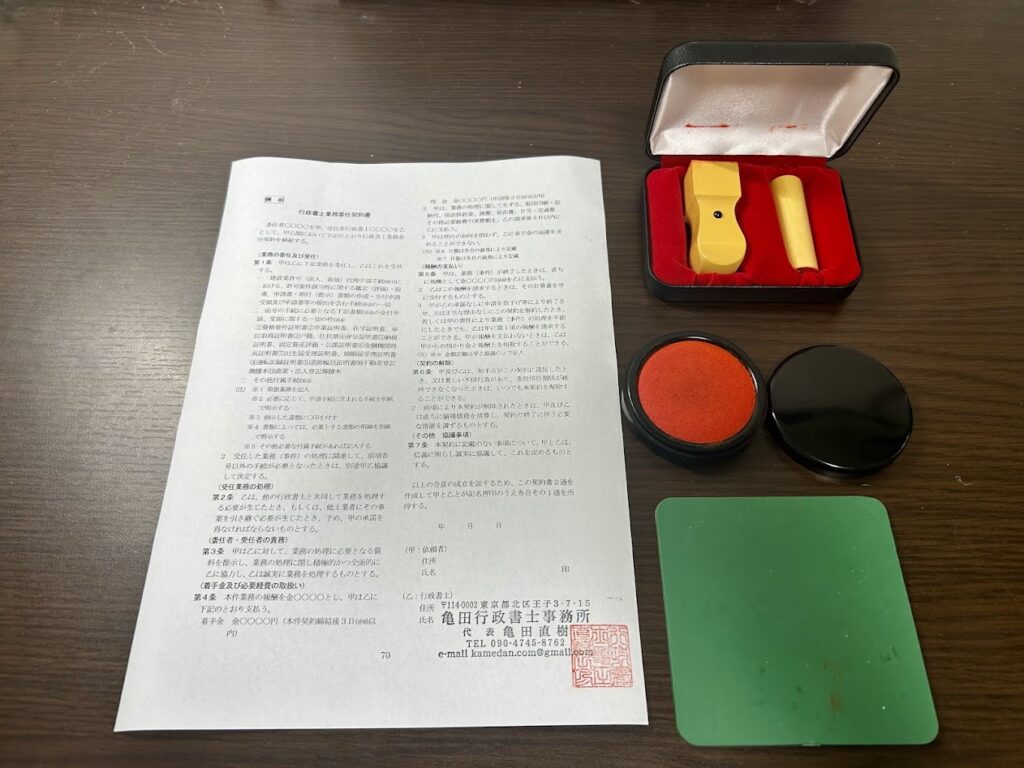

亀田行政書士事務所では、

- 改正建設業法に対応した契約書チェック・修正サービス

- 元請・下請間の契約変更手続き支援

を行っております。

■ まとめ

🔸 2024年12月施行の改正建設業法で「契約変更条項」が義務化

🔸 現時点での対応率は約6割にとどまる

🔸 中小業者ほど未対応・未認知リスクが高い

🔸 今後の契約では「変更協議条項」が必須記載事項

🔸 契約書の見直し・整備は行政書士への相談が効果的

📞 亀田行政書士事務所

東京都北区王子

建設業許可・契約書作成・変更契約対応専門

✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。

電話 090-4745-8762

メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/

ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC