信託契約書を作成する際には、お客様との丁寧なヒアリングを通じて、個別のご事情やご希望を把握し、それに即した信託設計を行ってまいります。

以下は、ヒアリング時に実際に想定されるやり取りの一例です。信託設計がどのように進んでいくのか、そのイメージを持っていただければ幸いです。

【ヒアリング想定事例】

ご相談者様:

「父が高齢になり、物忘れも目立ってきました。不動産を複数所有しているので、将来的に管理できなくなることが不安です。」

担当者(弊所):

「ご心配の点、よく分かります。ご自宅以外の不動産はどなたが現在管理されていますか?」

ご相談者様:

「私が手伝っていますが、父名義なので手続きが不便です。」

担当者:

「それでしたら、お父様を“委託者”、あなたを“受託者”とした家族信託が有効かもしれません。たとえば、不動産の名義は信託によってあなたに移すことで、管理や売却がスムーズになります。」

ご相談者様:

「それは助かります。父が亡くなった後は、収益などはどうなりますか?」

担当者:

「信託終了後は、事前に指定しておいた“帰属権利者”に財産が戻る形になります。たとえばご兄弟がいる場合、どのように分けるかもこの時点で設計できます。」

ご相談者様:

「なるほど……。父が認知症になってからでは、もう信託契約は結べないんですよね?」

担当者:

「はい、原則として判断能力があるうちに信託契約を結ぶ必要があります。できるだけ早いご決断をおすすめいたします。」

このように、信託契約はご家族の状況や将来の希望に応じて設計していくものであり、定型的なものではありません。丁寧なヒアリングと打ち合わせを重ねることが、より良い信託契約の実現につながります。

想定設定

家族構成

父85歳

長男55歳 配偶者子供あり

長女53歳 配偶者子供あり

資産

自宅兼貸しビル 1億円

アパート2棟 各8,000万円 計1億6,000万円 預金1億円

要望

今後は、同居する長男に財産管理を任せたい

自宅兼貸しビル→長男

アパート2棟→長女

金銭→半分ずつ

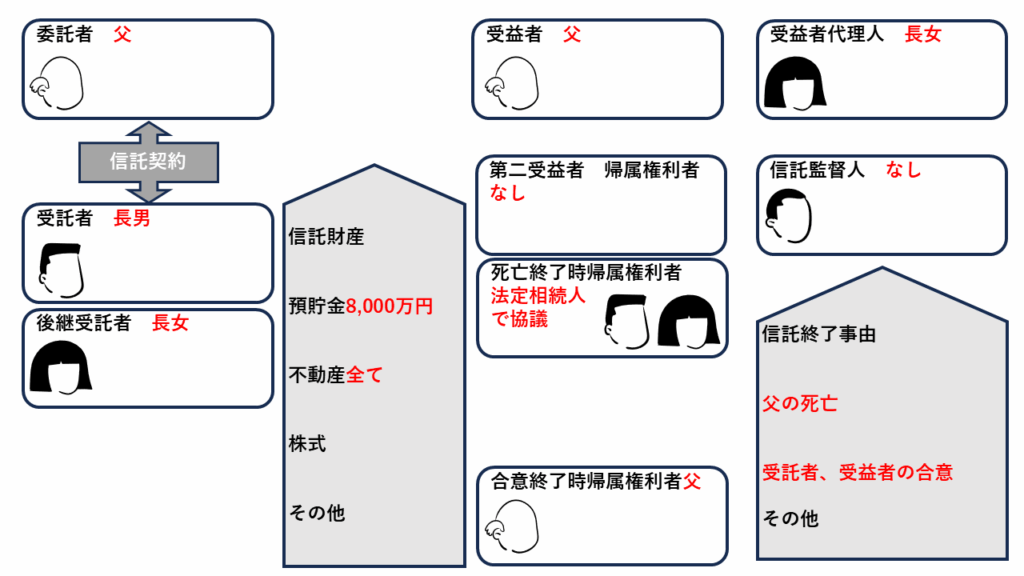

提案1

本信託契約においては、受託者を長男、後継受託者を長女と設定しております。信託財産には、すべての不動産及び金銭8,000万円が含まれます。

信託の終了事由は、以下のいずれかとしています。

- 父の死亡

- 受託者および受益者の合意

また、受益者代理人には長女を定め、後継受託者として就任する際には、受益者代理人を退任する旨の条項を盛り込んでおります。

信託終了後の貴族権利者(帰属権利者)については、父の法定相続人の協議によって決定する方式としています。これは、お父様の「財産を全体として均等に2人(長男・長女)に承継させたい」とのご意向を尊重したものであり、柔軟に協議によって取り決める余地を残す設計となっております。

本信託設計のメリット

- 信託財産内における不動産間の損益通算が可能となり、実務的・税務的な柔軟性を確保できます。

本信託設計のデメリット

- 信託終了後は、法定相続人間での協議が必要となり、合意形成に一定の調整が求められる可能性があります。

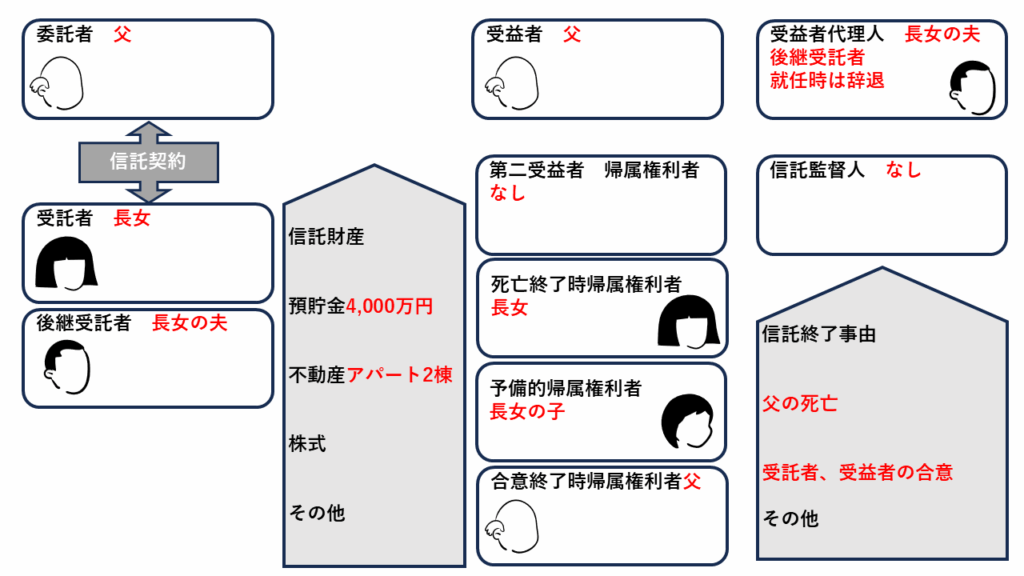

提案2

今回の信託設計は、基本的には提案1と同様の構成となっておりますが、大きな違いとしては、信託財産を長男・長女にそれぞれ分けて信託する点にあります。

本提案の特徴

信託財産を長男・長女それぞれに分けて信託することにより、各人が将来的に承継する予定の財産を、そのまま自らの管理のもとで運用・承継できるという特徴があります。

メリット

- 財産の承継予定者が、そのまま管理・承継の担い手となることで、実務上の運用や意思決定がスムーズになります。

デメリット

- 信託契約が複数に分かれるため、契約間での損益通算ができないという制約が生じます。

提案3

本案は、提案①と基本構成は非常に似ていますが、帰属権利者の設定方法に大きな違いがあります。

具体的には、信託終了時の帰属権利者を以下の通りに指定しています:

- 自宅兼貸ビル:長男

- アパート:長女

- 金銭:長男・長女で折半

また、予備的帰属権利者として、長男が先に亡くなった場合は長男の子、長女が亡くなった場合は長女の子と定めております。

ただし、現時点ではこのように設定していますが、実際の資産状況や運用方針により今後変更の可能性があるため、帰属権利者についての協議条項を残す設計としています。

メリット

- 信託財産を一体で管理することで、損益通算が可能となります。

- 信託終了後に、帰属権利者を協議によって柔軟に決定できる余地を残しています。

デメリット・留意点

- 資産の組み換え(例:アパートの売却等)が発生した際、帰属先の設定が実情と合わなくなり、公平性の観点でトラブルが生じる可能性があります。

- 帰属権利者の協議条項を残すことで、委託者(父)の意向が結果的に反映されない可能性があります。

例:父としては、先祖代々の土地がある貸ビルは長男に継がせたいとの強い想いがあったが、協議の結果、貸ビルが長女に帰属する可能性も否定できない。 - 協議条項を設けず、帰属先を明確に固定する設計も選択肢の一つではあるが、その場合、資産の処分や再編が行われた際に、不公平な帰属配分が発生するリスクがあります。

例:アパートを売却して金銭化した後、当初の設定通り金銭を長男・長女で折半すると、「元々アパートを承継するはずだった長女に対し不公平感が生じる」可能性がある。

このように、資産の柔軟な運用と承継の公平性のバランスをどう取るかが重要なポイントになります。今後の資産動向やお父様のご意向を踏まえつつ、契約条項の再調整を検討することが望まれます。

まとめ信託設計はオーダーメイドの対話から生まれます

ここまで見てきたように、信託設計にはさまざまなパターンがあり、「これが正解」という一つの答えは存在しません。

委託者・受益者・受託者の関係性、信託財産の種類や構成、将来の資産状況の変動、さらにはご家族の想いや価値観――こうした多くの要素を丁寧に整理・調整していく必要があります。

今回ご紹介したパターン①、②、③も、ベースとなる考え方は類似していますが、

・財産を分けて信託するか否か

・信託終了後の帰属権利者を誰にするか

・帰属先を固定するのか、それとも協議に委ねるのか

といった細かい設計の違いによって、それぞれ異なるメリット・デメリットが生じています。

これは、遺言書や後見制度のように「書類を作って完了」といった性質のものとは大きく異なります。

お客様の思いや意図を丁寧に汲み取り、その上で複数の選択肢をご提案し、何度か打ち合わせを重ねながら最適なかたちを模索していく必要がある――それが信託設計の本質です。

相続や認知症対策、財産の承継に不安を感じられたときは、ぜひ一度、専門家との対話を通じて信託という選択肢を検討されることをおすすめいたします。

「想い」と「財産」をつなぐ橋渡しとして、家族信託は非常に有効なツールとなり得ます。

✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。

電話 090-4745-8762

メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/

ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC