こんにちは。亀田行政書士事務所です。

行政書士試験を受験される皆さま、ラストスパートの学習本当にお疲れさまです。

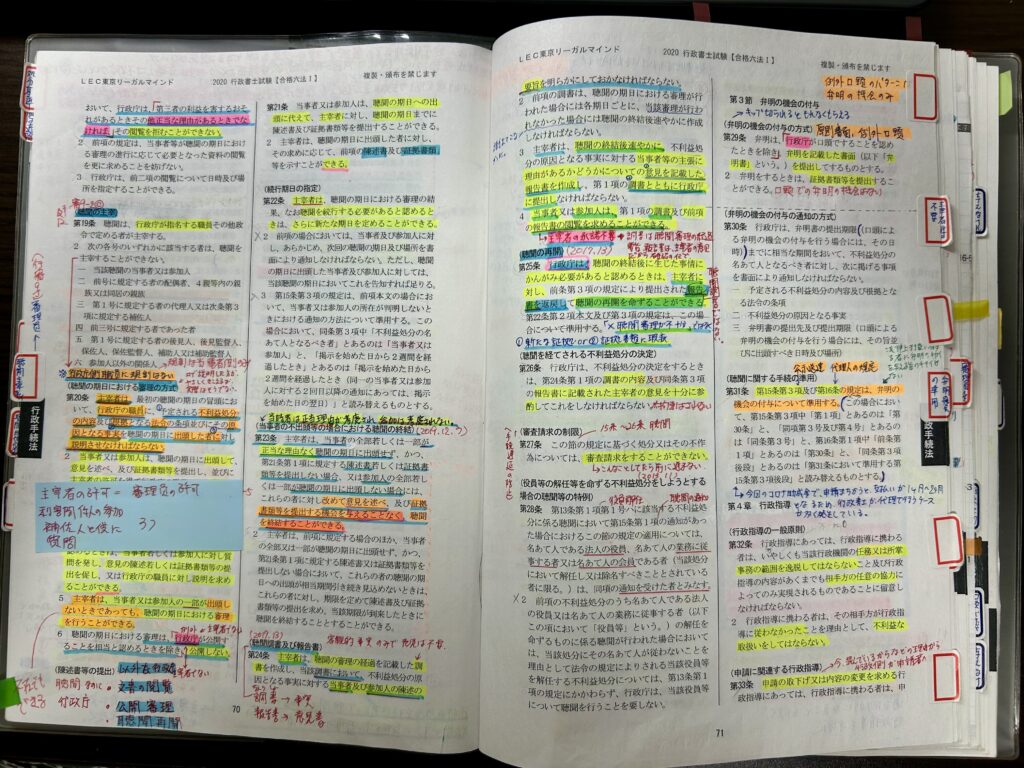

私自身が合格を目指して勉強していた頃、毎朝「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」の条文を繰り返し読み込んでいました。条文は試験本番でもそのまま出題されやすいため、直前期の学習法としてとても有効です。

今回は行政書士試験で頻出の 行政手続法 第1条(目的)と第2条(定義) を中心に、出題ポイントを徹底解説していきます。

行政手続法 第1条:目的条文を攻略する

条文の要点

行政手続法の第1条は、試験でも繰り返し問われる最重要部分です。

- 対象:処分・行政指導・届出・命令等

- 目的:行政運営の公正の確保、透明性の向上

- 国民の権利利益の保護に資する

特に「語句の入れ替え」問題として狙われやすいので、省略せず 全文暗記 がおすすめです。

また、第1条から行政手続法が「一般法」であることも理解しておくと得点に結びつきます。

行政手続法 第2条:定義を徹底解説

第2条は「定義」を問う問題が非常に多く、暗記だけでなく意味を理解することが重要です。

1. 処分

- 行政庁の処分、公権力の行使に当たる行為

- 過去の試験でも繰り返し出題

2. 申請

- 自己に利益を付与する処分を求める行為

- 「自己」であり「特定の者」ではない点がポイント

- 許可・認可だけでなく免許も含まれる

3. 不利益処分

- 義務を課したり権利を制限する処分

- ただし「申請拒否」や「事実上の行為」など例外あり

- 出題頻度が非常に高い

4. 行政機関

- 内閣に置かれる機関や国家行政組織法に基づく機関など

- 職員自体も行政機関に含まれる点がポイント

- 地方公共団体では「議会」が除外される

5. 行政指導

- 行政目的を実現するために行う指導・助言・勧告など

- 処分には当たらない

- 例:災害時の避難勧告

6. 届出

- 行政庁への通知行為(申請に該当するものは除く)

- 行政庁に応答義務がない点が特徴

- 例:提出届、36協定届

7. 命令等

- 審査基準、処分基準、行政指導指針など

- 丸暗記必須の重要ワード

試験で狙われやすいポイント

- 第1条(目的条文)は語句の入れ替え問題が定番

- 第2条の定義では「申請」と「不利益処分」の違いが問われやすい

- 「命令等」は暗記で対応するしかない

- 条文を毎日読むことで自然に記憶が定着

効果的な学習法

- 毎朝の条文読み込み → 記憶の定着に最適

- 定義は表やフローチャートにまとめると理解が深まる

- 過去問で出題パターンを確認し、知識を補強する

まとめ

行政手続法の第1条(目的)と第2条(定義)は、行政書士試験における最重要ポイントです。

ここを確実に押さえておくことで、得点アップはもちろん、他の科目の理解にもつながります。

直前期こそ「毎日の条文学習」を習慣にし、合格へのラストスパートを駆け抜けてください。

- 東京都北区 亀田行政書士事務所

- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。

- 電話 090-4745-8762

- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/

- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC