こんにちは。亀田行政書士事務所です。

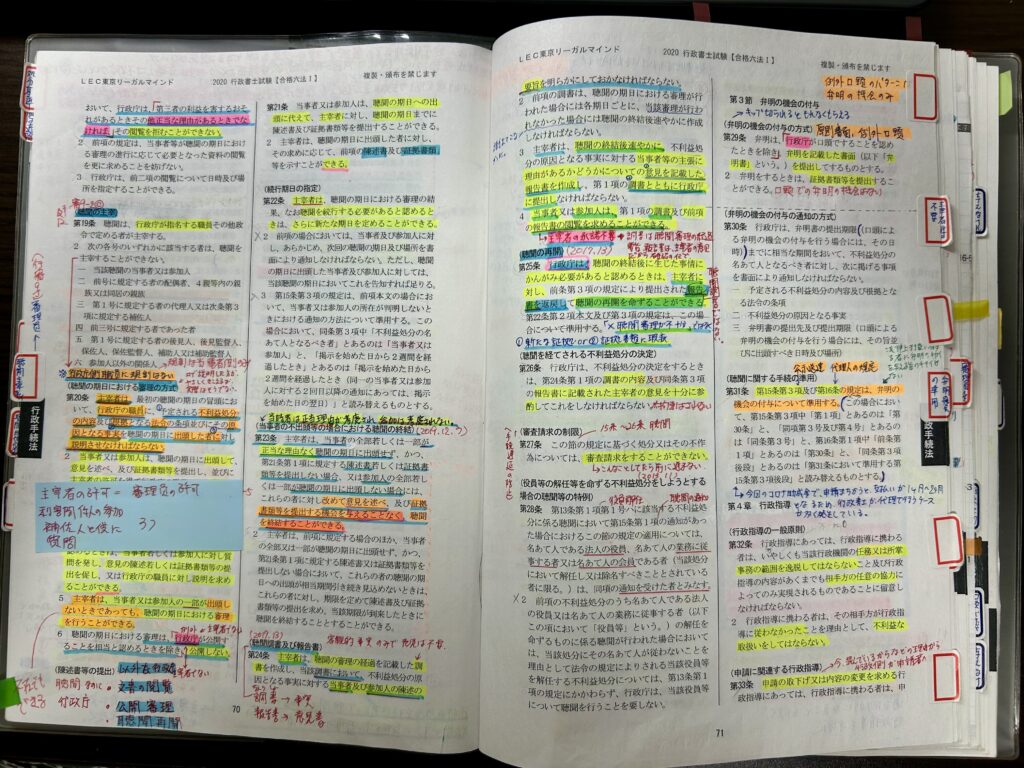

行政書士試験の学習を進める中で、「行政手続法の努力義務」は頻出分野の一つです。特に条文の理解と整理は得点に直結します。

本記事では 行政手続法に規定される8つの努力義務 を、条文とともにわかりやすく整理し、試験対策の観点からポイントを解説していきます。

行政手続法における努力義務とは?

「努力義務」とは、行政庁や地方公共団体に対して「〜するよう努めなければならない」と規定される義務です。

強制力を伴う義務規定ではありませんが、行政運営の透明性や公正性を高めるための基本ルールとして定められています。

行政書士試験では、この「努力義務」の条文を正確に理解しているかが問われるため、条文+出題ポイントを押さえて暗記しておくことが大切です。

行政手続法「8つの努力義務」

① 標準処理期間(第6条)

行政庁は、申請から処分までの 標準的な期間を定めるよう努め、定めた場合は 公にする義務 があります。

👉 ポイント

- 「努力義務」と「公にする義務」の2段構え

- 公表は、事務所備付けやその他適切な方法による

② 情報の提供(第9条)

- 行政庁は申請者の求めに応じて、審査の進行状況や処分時期の見通しを示す努力義務。

- また、申請に必要な情報(記載方法、添付書類等)の提供に努めなければならない。

👉 ポイント

- 「結果の見通し」ではなく「処分時期の見通し」

- 行政不服審査法82条と似ているので混同注意

③ 公聴会の開催等(第10条)

申請に対する処分で、申請者以外の利害を考慮すべき場合には、必要に応じて 公聴会の開催や意見聴取の機会を設ける努力義務。

👉 ポイント

- 「申請者以外の利害関係人」が出る処分に関係

- 許認可等の要件に絡むケースで重要

④ 複数の行政庁が関与する処分(第11条)

- 行政庁は、他の行政庁の審査を理由に審査を遅延させてはならない(禁止規定)。

- また、複数の行政庁が関与する場合は、相互連絡や共同聴取に努める。

👉 ポイント

- 「殊更に遅延させてはならない」は禁止

- 「共同して審査を進める」は努力義務

⑤ 処分の基準(第12条)

行政庁は、処分基準を定め、公にしておくよう努める義務。

また、不利益処分の場合はできる限り具体的に定めることが求められる。

👉 ポイント

- 第12条は「ド定番」の出題箇所

- 公表義務と具体性確保の両面を押さえる

⑥ 命令等を定める場合の一般原則(第38条)

命令等制定機関は、

- 命令等が根拠法令の趣旨に適合するようにする(義務)

- 制定後も実施状況や社会経済情勢を踏まえ、必要に応じて検討・適正確保に努める(努力義務)

👉 ポイント

- 「法令趣旨に適合」は義務

- 「必要に応じて検討」は努力義務

⑦ 意見公募手続の周知等(第41条)

命令等制定機関は、意見公募手続を実施する際、

- その実施を周知する努力義務

- 関連する情報提供の努力義務

👉 ポイント

- 過去出題例は少ないが要注意

- 意見募集の「周知・情報提供」に注目

⑧ 地方公共団体の措置(第46条)

地方公共団体は、行政手続法の規定が直接適用されない場合でも、その趣旨にのっとり、公正確保・透明性向上のため必要な措置を講ずる努力義務。

👉 ポイント

- 地方自治体も対象

- 未出題だが覚えておいて損なし

出題傾向と学習のコツ

- 第6条(標準処理期間)、第12条(処分基準)は頻出

- 条文番号とセットで覚えると整理しやすい

- 「禁止規定」と「努力義務」が混ざる第11条は特に注意

- 第41条・第46条は出題頻度が低いが、周辺知識として抑えておくと安心

まとめ

行政手続法の「8つの努力義務」は、行政書士試験において 理解+暗記が必須の重要分野 です。

特に第6条と第12条は毎年狙われやすいため、条文を繰り返し読み込み、過去問で定着させましょう。

試験直前期の学習では、8つを一覧表にまとめて整理しておくと一気に頭に入ります。

👉 関連記事

- 東京都北区 亀田行政書士事務所

- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。

- 電話 090-4745-8762

- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/

- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC