こんにちは、亀田行政書士事務所です。

今回は、農地の売買における注意点と、実際に使える売買契約書サンプルを全文掲載し、条文ごとのポイントも解説していきます。

1. 農地売買における注意点

登記簿上の地目と現況の違い

農地の売買では、まず「登記簿上の地目」と「現況」が一致しているかを確認することが重要です。

- 登記簿上は農地ではないが、現況は農地 → 農業委員会の許可が必要

- 登記簿上は農地だが、現況は宅地・山林など → 固定資産税の課税内容と食い違う場合がある

現況確認は当事者の判断だけで進めず、農業委員会などに確認してもらい、必要に応じて地目変更登記を行うのが望ましいです。

公正証書と契約のタイミング

- 余裕がある場合 → 先に地目変更登記を済ませる

- 急ぐ場合 → 農地のまま契約を締結し、「農業委員会の許可を前提とする」と明記。仮登記後に地目変更を行う方法も可能。

農業委員会の許可申請

原則として売主・買主双方で申請。

例外的に、強制執行や裁判所判決による移転では単独申請も可。

協力しない当事者がいる場合は「協力請求権」を行使できますが、これは債権に基づくものなので時効に注意が必要です。

さらに、農地法改正により農業適格者の範囲が広がっており、法人による取得も可能になっています。契約前に買主が農業適格者かどうかを必ず確認しましょう。

2. 農地売買契約書(サンプル全文)

以下に、農地売買契約書のサンプルを全文掲載します。

実務で利用する際には、事案ごとに調整が必要ですが、基本的な流れを把握する参考になります。

農地売買契約書(サンプル)

(農地売買契約)

第1条 売主〇〇〇〇(以下「甲」という)は、買主〇〇〇〇(以下「乙」という)に対し、令和〇年〇月〇日、甲所有に係る後記物件目録記載の農地(以下「本件農地」という)を、農地法第3条第1項所定の農業委員会の許可を受けることを条件として、代金〇〇万円で売り渡し、乙はこれを買い受けた(以下「本件契約」という)。

(手付)

第2条 乙は本日、手付金として金〇〇10,000円を支払い、甲はこれを受領した。

2 甲及び乙は、本件契約の売買代金支払い時に前項の手付金を無利息で売買代金に充当する旨合意した。

3 甲及び乙は、第1項の手付金を解約手付とすること、並びに相手方が本件契約の履行に着手するまでは、甲が乙に対して手付金の倍額を支払うことにより、また乙が手付金を放棄することにより、本件契約を解除できる旨合意した。

(中間金及び残金の支払い)

第3条 乙は甲に対し、令和0年0月0日までに第5条に定める仮登記手続きと引換えに、中間金として金〇〇10,000円を支払う。

2 乙は甲に対し、第4条第1項に定める許可取得の日から〇〇日以内に、第6条に定める所有権移転登記手続及び引渡しと引換えに残金を支払う。

(許可申請)

第4条 甲は、本件契約締結後速やかに、農地法第3条第1項所定の許可申請手続きを行うものとし、甲及び乙はその許可があったときは、本件農地の所有権が当然に乙に移転することに合意した。

2 乙は前項記載の許可申請手続に協力するものとする。

(仮登記)

第5条 甲は、乙に対し、令和〇年〇月〇日までに第3条第1項記載の中間金の支払いを受けるのと引換えに、本件農地について所有権移転の仮登記手続きをする。

(所有権移転登記)

第6条 甲は乙に対し、第4条第1項の許可があったときは、第3条第2項記載の残代金の支払いを受けるのと引換えに、本件農地について所有権移転登記手続及び引渡しを行わなければならない。

(契約不適合責任)

第7条 甲は乙に対し、本件農地について本件契約の履行を妨げる権利の設定、その他の負担がないことを確約する。

(当然解除)

第8条 甲及び乙は、甲または乙の責めに帰することのできない事由により第4条第1項に定める許可申請が不許可になった時、または当該許可申請後〇〇日以内に許可が得られない時は、本件契約は甲及び乙の何らの意思表示を要せず、当然に解除されるものとする。

2 前項により本件契約が解除された場合、甲は既に受領した手付金及び中間金を第5条記載の仮登記抹消登記手続と引換えに無利息で返還する。

3 乙は前項に定める返還を受けるのと引換えに、第5条記載の所有権移転仮登記の抹消登記手続きを行う。

4 甲及び乙は、前各項による解除の場合、互いに損害賠償の請求をしない。

(解除)

第9条 甲または乙が本件契約に定める義務の履行を怠ったときは、相手方は義務履行を催告し、〇〇日以内の猶予期間を定めて履行を求め、なお履行がないときは本件契約を解除することができる。

(強制執行認諾)

第10条 甲及び乙は、本公正証書に定める金員の支払いを怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。

(物件目録)

※省略

3. 契約書のポイント解説

第1条(売買の基本合意)

農業委員会の許可を条件とすることが明記されており、許可が下りなければ効力が生じません。

第2条(手付)

解約手付とすることで、相手が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は倍返しにより契約解除が可能です。

第3条・第5条(中間金と仮登記)

残代金の支払い前に仮登記を行う方式。買主の権利保全のために重要です。

第4条(許可申請義務)

売主・買主双方が協力する旨が定められています。現実のトラブルを防ぐため、具体的な協力義務を明記しておくのが実務上安心です。

第6条(所有権移転登記)

許可が下りた場合に速やかに登記・引渡しを行う条文。残代金支払いとの「同時履行」が基本です。

第7条(契約不適合責任)

売主は妨げとなる権利を設定していないことを確約する条項です。抵当権の有無なども確認しておく必要があります。

第8条(当然解除)

許可が下りない場合や一定期間内に許可が得られない場合、当然に解除となる条文。返金や仮登記抹消の手続も規定されています。

第9条(催告解除)

相手方が義務を怠った場合に解除できる条文。催告期間を明記することで不当解除を防げます。

第10条(強制執行認諾)

公正証書にする際に加えることで、支払いが滞った場合でもすぐに強制執行できる仕組みです。

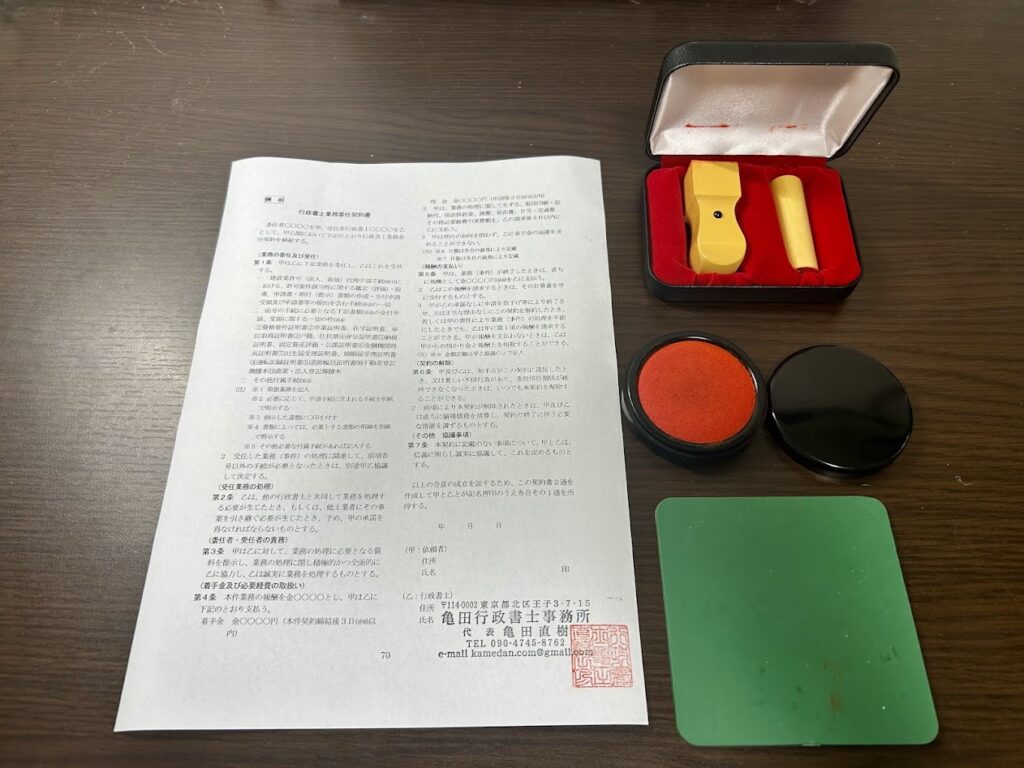

まとめ

農地の売買は、農業委員会の許可が前提となる特殊な取引です。

契約書を作成する際も、許可を条件とする条項や仮登記の扱いなど、通常の不動産売買契約とは異なる点に注意が必要です。

農地の売買を検討される方は、ぜひご相談ください。

- 東京都北区 亀田行政書士事務所

- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。

- 電話 090-4745-8762

- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/

- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC