〜信託法第91条と「30年ルール」のポイント〜

相続対策の一つとして近年注目されているのが「受益者連続型信託」です。特に、家督や不動産の承継先を複数世代にわたって指定したい場合に有効です。本記事では、信託法第91条の内容を踏まえ、実際の相談事例を交えて解説します。

受益者連続型信託とは

信託契約の中で、現在の受益者が亡くなった場合に、あらかじめ指定した次順位の受益者に受益権を承継させる仕組みです。

通常、信託終了事由の定めがなければ、受益者が死亡するとその受益権は法定相続人に相続され、遺言や遺産分割協議の対象となります。

しかし、信託契約で「次順位受益者条項」を設けることで、受益権が予定外の相続人に渡るのを防ぐことができます。

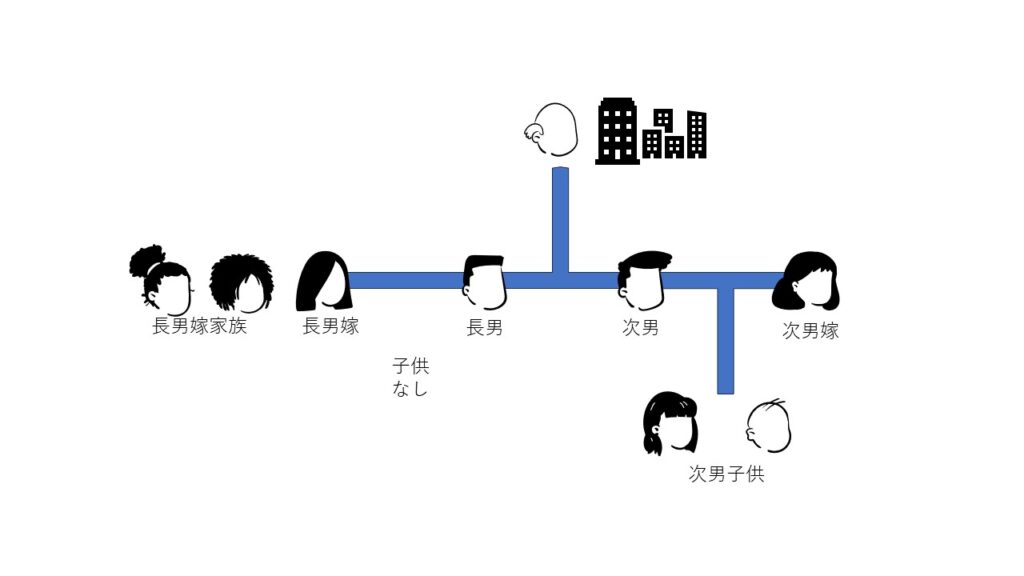

想定のご相談事例

相談者:80代男性

家族構成:子ども2人(長男・次男)

背景:長男家族に子どもはいない。現在長男夫婦と同居中。

希望:最終的には家の不動産を次男の子どもに引き継がせたい。

通常であれば、長男が亡くなると長男の妻が相続し、その後は妻の家族へ財産が渡ってしまう可能性が高くなります。

そこで、受益者連続型信託を利用し、

- 第1受益者:長男

- 第2受益者:次男の子ども

とあらかじめ承継先を定めることで、希望通りの資産承継を実現できます。

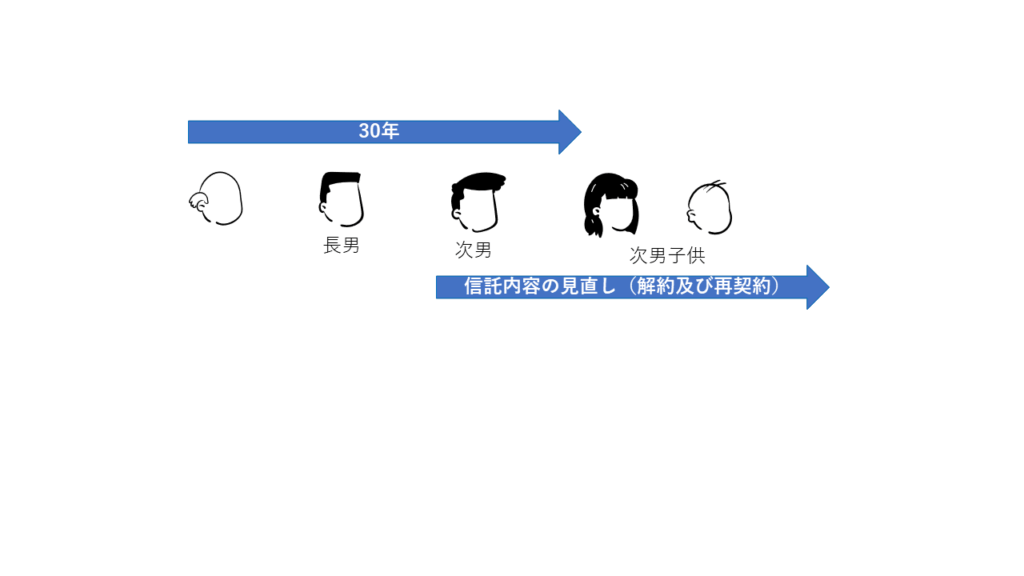

信託法第91条「30年ルール」とは

信託法第91条では、信託開始から30年を経過した後に新たに受益権を取得した受益者については、その受益者が死亡するまでしか効力が続かないと定めています。

つまり、

- 信託開始から30年以内:何世代にもわたる受益者の指定が可能

- 信託開始から30年経過後:新たな受益者への承継は1回限り

例えば、30年経過後に再び受益者を連続して変更したい場合は、

- 受託者と受益者の合意で信託を一度終了

- 新たな信託契約を締結

といった見直しが必要になります。

受益者連続型信託を利用する際の注意点

- 信託期間が20年以上に及ぶことが多いため、長期的な視点で設計する必要があります。

- 契約書には柔軟な変更条項を入れておくことが重要です。

- 受託者・受益者・次順位受益者の関係性や生活状況も考慮しなければなりません。

まとめ

受益者連続型信託は、家族の意向を反映した数次相続対策として有効ですが、信託法第91条の30年ルールを理解していないと、想定通りの資産承継ができなくなる可能性があります。

長期にわたる契約だからこそ、設計段階から専門家の助言を受けることが不可欠です。

亀田行政書士事務所では、受益者連続型信託をはじめとする各種家族信託の設計・契約書作成を承っております。お気軽にご相談ください。

✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。

電話 090-4745-8762

メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/

ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC